Cela fait quelques années maintenant que les lecteurs/ices de Léo Henry attendent ce livre, cette somme romanesque consacrée à la figure d’Hildegarde de Bingen, figure tutélaire, aux facettes multiples, du XIIé siècle rhénan. Après Rouge gueule de bois (La Volte, 2011), Sur le fleuve (2012, écrit avec Jacques Mucchielli), Le Casse du continuum et La Panse (Folio SF, respectivement en 2014 et 2017), Hildegarde est le cinquième roman de Léo Henry – de très loin le plus long, et le premier à ne pas être affilié à une littérature dite « de genre ».

Voilà donc un auteur que j’avais lu sur des formes bien plus courtes, tant pour les romans que pour les nouvelles, dans des univers qui avaient déjà tout pour me plaire : ceux de Yirminadingrad ou de Point du jour, teintés d’anticipation et de post-exotisme, ceux du Casse du Continuum, de Rouge gueule de bois, et du Diable est au piano, remplis d’hommages et de références à la littérature populaire, ou encore la noirceur envoûtante et le climat fantastique de Sur le fleuve, qui rappelle tant le Cœur des ténèbres de Conrad.

C’est un roman qui suscitait donc une curiosité et une attention particulières : parce qu’il s’attelle à un sujet historique, parce que sa taille et son ampleur semblent amenés à couronner le talent et les ambitions littéraires dont cet auteur a fait preuve depuis une dizaine d’années, parce que sa publication marque aussi une étape potentielle de son travail, permettant peut-être à un autre type de lectorat de le découvrir.

“La première fois que je l’ai vue, elle était seule dans le jardin et travaillait, agenouillée dans la boue. Elle m’a salué sans se relever et n’a eu à porter sur moi qu’un seul regard pour établir qui j’étais, d’où je provenais et ce que je souhaitais d’elle. Elle était déjà vieille femme, mais dotée d’une énergie telle qu’elle aurait pu tenir tête n’importe quelle fille et à un certain nombre de garçons. Elle était petite de taille et solide de complexion, ses épaules et ses hanches étaient larges. Elle avait les cheveux bruns et gros, les yeux presque noirs. Les expressions passaient vivement sur son visage, et toutes étaient violentes et authentiques. J’ai vu, sur ses traits plus que sur ceux de quiconque, ce qu’étaient la joie et la douleur, la compassion, la sévérité.”

Aux antipodes de la biographie romancée, linéaire, Hildegarde approche son sujet éponyme par circonvolutions, articulées autour d’un long chapitre central, Vita Hildegardis (« Vie d’Hildegarde »), qui lui-même n’ébauche le portrait de l’abbesse qu’à travers un recueil des voix et des histoires rapportées par ceux qui l’ont connue : ami-e-s, famille, correspondants de toutes sortes.

En dehors de cette tranche, les longs chapitres du roman balaient, successivement, des périodes, des récits, et des légendes, qui dessinent en creux la figure d’Hildegarde et la manière dont elle s’inscrivit dans son époque et dans la postérité.

Hildegarde est ainsi une œuvre à la composition singulière : chacune de ses parties est comme une boîte, qui s’ouvre sur autant de sous-ensembles que sont les récits enchâssés en son sein et les destins de personnages qui y surgissent, des figures guerrières et politiques célèbres comme Philippe d’Alsace, de saints comme Ursule, Disibod et Rupert (noms des lieux où s’installera successivement la congrégation d’Hildegarde), d’érudits comme Jean de Heidenberg dit Trithème, mais aussi d’anonymes et d’inconnus.

Il s’agit moins de dresser un portrait documenté d’une ère de l’histoire que de capter quelque chose de cette ébullition intellectuelle, spirituelle, politique, qui la caractérisait. Hildegarde couvre une large amplitude : de Cologne et des prétoires construits sur les rives du Rhin à Jérusalem en passant par Rome, d’Attila à Godefroy de Bouillon, de la Chute de l’Empire Romain aux Croisades, des commencements du monde dans la Genèse à son Apocalypse.

La grande réussite de ce roman consiste en ce que, malgré son ampleur et son fourmillement en détails, en noms, loin de s’éparpiller, il incorpore ces éléments dans un flux continuel, comme un fleuve qui s’écoulerait de la première à la dernière de ses 500 pages.

“L’univers tout entier passe sous ces fenêtres.

L’âme de l’homme est ainsi faite qu’elle ne peut jamais saisir la vie que dans l’instant présent. Je m’assieds dans ces vignes, juste là, à tes côtés et regarde les toits des fermes, au bas de la côte, la route, les enceintes grises et les pontons de maisons des pêcheurs. Je regarde le fleuve, dont la couleur ne cesse de changer à mesure que les jours avancent, que les mois se succèdent. Je regarde la berge adverse et devine le clocher d’Eibingen, l’embarcadère, le chemin qui mène jusqu’à Saint-Gisilbert. Je m’allonge pour regarder, au-dessus de nous, les nuages plus larges et plus hauts que les murs de Cologne, suspendus sans attache dans la nue, dérivants, indolents. Vois comme ils sont blancs par en dessous et sombres dans leurs plis. Vois ces oiseaux qui s’assemblent et tournent au-dessus de nos champs. Ils sont noirs, comme taillés au ciseau dans la matière du ciel. Ma vue les fait trembler. Ont-ils vécu ailleurs ? Existeront-ils encore quand leurs ailes les auront portés derrière les faîtes du Rupertsberg ? Et nous-mêmes, ma sœur, avons-nous existé avant que d’être ici ?”

Du point de vue de sa structure, on a l’impression d’être face à une architecture de type borgésienne, comme si Léo Henry avait voulu faire de son roman une totalité, qui donne la sensation, en même temps, qu’elle pourrait se subdiviser à l’infini, en une myriade de petits récits proliférant ainsi à l’infini tout en s’intégrant parfaitement à ce tout.

A l’échelle de l’écriture, on balaye une très large époque, une multitude de figures historiques, de lieux, en se plaçant toujours à hauteur d’hommes et de femmes, à un niveau toujours personnel, voire intime. Comme si l’écriture consistait, au fond, en un processus d’incarnation.

On retrouvera ainsi le goût affirmé de l’auteur pour la différenciation des voix, sa faculté à adapter son style et sa narration à leur contexte d’énonciation, à ancrer la langue dans les réalités et les subjectivités desquelles elle émerge. Cela passe autant par les adresses directes de différents narrateurs au lecteur, ou par l’attention au détail prosaïque, que par l’intérêt porté à la retranscription et l’appropriation des formes et des figures de discours propres au sujet traité : hagiographie, épopée, récit biblique, visions mystiques, et même ekphrasis… l’écriture de Léo Henry, protéiforme, toujours remarquablement maîtrisée et précise, se coule avec une aisance impressionnante dans les replis de l’Histoire et des légendes pour en livrer sa propre interprétation.

“La petite religieuse a aperçu la fin des temps, une créature à quatre têtes lui a révélé le jour du jugement dernier, elle ne veut rien répéter. Ecrit dans le silence. Tombe malade. Je suis la proie de démons, pense-t-elle. Et puis : personne ne me croira. Puis encore : quel orgueil de se croire prophétesse. L’ange tonne. Si tu te tais, tu mourras. Elisabeth ne se lève plus. Grise sur son lit, elle tremble. Le jaune de juillet, dans la lucarne, est frémissant et fiévreux. Elle sue, elle tremble. L’abbé Hildelin est à son chevet. Qu’y a-t-il, ma fille ? Parle ! hurle l’ange qui la tient aux cheveux, qui lui cogne la face aux murs de sa cellule. Tu dois manger, fait une sœur, essayant de forcer les lèvres closes avec une cuillère. Parle ou meurs !”

Un/une lecteur/ice un peu hégelien/ne sur les bords s’en donnerait d’ailleurs à cœur joie, pour décrire la manière dont Léo Henry parvient à saisir, par ces niveaux d’incarnation et de détermination successifs, et ce en un processus de reconstruction a posteriori, le Zeitgeist, autrement dit l’esprit de cette époque qu’était le Moyen-Âge rhénan.

A ce titre, le rapport au langage et à la connaissance fait partie des aspects les plus passionnants de Hildegarde. On ressent chez les personnages de clercs et d’universitaires, comme Trithème, ou chez Hildegarde elle-même, cette obsession de la découverte et des sciences ; non la science moderne telle qu’on la connaît, thématisée à partir du XVés-XVIIés avec Galilée ou Descartes, mais la science comme accumulation de savoirs de tous types : philosophie naturelle, théologie, médecine, sciences naturelles sous forme de collection des espèces de plantes, minéraux, animaux, et de leurs propriétés, mais aussi savoirs mystiques et d’initiés. Il en va ainsi des récits de vision qui font l’objet d’une validation par l’autorité religieuse suprême (le Pape), et donc figure de connaissance à part entière. Dans l’univers d’Hildegarde, foi et science paraissent indissociables. Le savoir se comprend à la fois comme objet d’érudition et de croyance. Cette vision du monde est tangible dans la partie consacrée au personnage de Trithème, cet homme poussé à l’errance par la nécessité d’accumuler tout le savoir existant, et dans « Le lapidaire », long dialogue entre deux instances que l’on devine être Hildegarde et son ami Volmar. C’est un univers où la perfection de la création émane de celle de Dieu, où les êtres évoluent en un Cosmos dont ils sont à la fois partie et image du Tout, où l’harmonie de leurs rapports de composition fait écho à l’harmonie divine. Des manières d’être au monde et de le concevoir semblables à celles que l’anthropologue Philippe Descola, dans son livre Par-delà Nature et Culture, regroupe sous l’ontologie de l’ « analogisme ».

“Comme Raymond Lulle, Trithème rêve d’une combinatoire universelle. D’un nombre de permutations immense mais non infini de propositions. Celui qui les parcourrait toutes aurait accès à la connaissance exhaustive. Mieux : celui qui en formaliserait le fonctionnement, sans être plus savant, aurait sous son empire les savoirs dans leur totalité. Tout comprendre, tout tenir dans sa main gauche, comme l’ange de Trittenheim, une nuit de ses dix ans. L’envoyé du Ciel a repris sa route. Il tire la farandole des savants, alchimistes, linguistes, théologiens, paranoïaques, main dans la main. Ils bondissent, filent par-delà les monts, les fleuves, les âges, les catastrophes, ils sont des milliers, des millions à voyager ensemble, à danser sans s’arrêter, ni s’émerveiller d’être si nombreux, ni douter qu’un jour, enfin, ils parviendront quelque part.”

Mais le roman dépeint également une période trouble, où religion, guerre et politique marchent de concert. Hildegarde, à cet égard, apparaît également comme figure diplomatique, de par ses correspondances avec les puissants : le Saint-empereur romain germanique Frédéric Ier Barberousse et Philippe d’Alsace, à qui elle exhorte de se rendre en Terre Sainte – ce qui donnera lieu à l’un des morceaux de bravoure de ce roman, le récit de la première Croisade, de la Croisade des gueux à la prise de Jérusalem. On croisera ainsi multitude de références et de figures historiques, qui animent le récit sans laisser s’illusionner sur la teneur de ces grands récits guerriers de l’Histoire, véritable mythologie passant sous silence les millions de vies qu’elle laisse par là-même dans l’ombre et dans l’oubli.

“Par quelque bout que je prenne ces histoires, je n’y vois que des épouses et des mères abandonnées, des veuves, des orphelins. Je vois Brünnhilde, reine souveraine, soumise par la force et la ruse, emmenée en terre étrangère, accusée de tous les maux. Je vois Krimhild, la femme dont on abuse, que l’on offre en mariage, dont on fait, à sa guise, le trophée d’un tournoi. La femme qu’on manipule pour tuer le mari, la veuve parfaite dès lors qu’elle reste cloîtrée. Son moment de liberté est impitoyablement condamné. Quel formidable crime lorsqu’elle tue Gunther ! Et quand Dietrich l’achève, quel acte de justice !”

Hildegarde est un roman-monde, inclassable et merveilleux, qui entremêle les genres et brouille les frontières entre les mondes matériel et spirituels. Où les récits de croisade côtoient des réinterprétations de la Genèse et de l’Apocalypse, des vies de Saints et des récits de miracles, des épopées légendaires. La lecture peut en être déroutante : tout à la fois immergé-e, imprégné-e par cette époque, le/la lecteur/ice pourra se sentir parfois un peu démuni-e face à l’enchaînement de noms de personnages et de lieux, de références historiques issus d’un travail de documentation que l’on devine colossal. Mais il vaut réellement la peine de s’y plonger, pour les moments de grâce incomparables que cette lecture réserve.

On peut trouver ici la présentation du livre par l’auteur lui-même. Et pour aller plus loin, écouter là l’entretien réalisé en 2015 lors de sa résidence à la librairie Charybde (c’est passionnant).

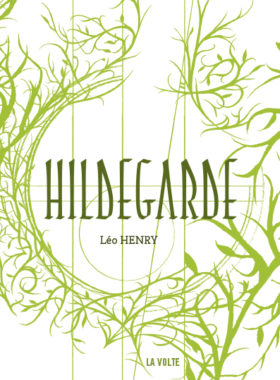

Hildegarde, Léo Henry

Conception graphique : Laure Afchain

Illustration et lettrines : Stéphane Perger

Editions La Volte, 2018.

Anne.

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Je lirai volontiers ce roman de Léo Henry et votre chronique est excellente. Je suis admirative.

Bonjour,

Un grand merci pour votre commentaire. De fait, je ne peux que vous y encourager !

Anne